На данной странице вы можете читать онлайн бесплатно произведение "Монах в новых штанах" писателя Виктор Астафьев. Читать полный текст рассказа на одной странице.

Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюкв тех все равно что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет!

В подвале земляная, могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и кадки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в тридевятом государстве, а когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается и берет меня большая-большая тоска.

Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетеный короб, крупную — в мешки, помельче — швырять в угол этого огромного, словно двор, сусека, в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же.

Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом.

Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку, если что надо, положить — биту-бабку либо деньгу, — я кладу только в карман, из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утеряется.

Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили, он полинял потом и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего левонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить!

Интересно знать мне, какие они будут, штаны, синие или черные? И карман у них будет какой — наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка нозиться с внутренним! Ей некогда все. Родню надо обойти. Указать всем. Генерал!

Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудисьСначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся: «У-у-а-ах!»

— Ага! — сказал я. — То-то, брат! Не больно у меня!..

Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантрапы.

Слово «шантрапа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает — я не знаю. Но оно мне нравится. «Шантрапа! Шантрапа!» Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены Верехтиными, и не будь их у нас, даже и ругаться не умели бы.

Я уже съел три морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это моркови, огурец, капуста и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе, ем, горя не вем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет? Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком!

Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную — в зевасто открытый мешок, мелкую — в угол, гнилую — в короб. Трах-бах! Тарабах!

— Крути, верти, навертывай! — подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп да петух не жравши поют, а я налопался, потянуло меня на песню.

Судили девицу одну,

Она дитя была года-ами-и-и-и…

Орал я с подтрясом. Песня эта новая, нездешняя.

Ее, по всем видам, тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну, а после того, как у нас появилась новая невестка — Нюра, удалая песельница, я навострил ухо, по-бабушкиному — наустаурил, и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека. Мушшину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменшык. Ну, терпела, терпела девица изменшыство, взяла с окошка нож вострый «и белу грудь ему промзила».

Сколько можно терпеть, в самом-то деле?!

Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам:

— Страсти-то, страсти-то какие! Куды это мы, Витька, идем?

Я толковал бабушке, что песня есть песня и никуды мы не идем.

— Не-эт, парень, ко краю идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все, это уж, парень, полный переворот, последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовитее, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа?.. Да Боже сохрани нас и помилуй. Не-эт, товаришшы дорогие, крушенье укладу, нарушение Богом указанного порядку.

У нас на селе судят не только девицу. А уж девицам-то достается будь здоров! Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят, вот они судят: и дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле!

Только в толк я не возьму: отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек — что ли, плохо? Подарочек — это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет. Штаны!

— Крути, верти, навертывай!

Судили девицу одну,

Она дитя была года-а-ами-и-и-и…

Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо, по бабушкиной опять же присказке: «Кто ест скоро, тот и работает споро!» Ух, споро! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее! Нельзя надувать покупателя. С земляникой вон надул — чего хорошего получилось? Срам и стыд! Попадись вот гнилая картошка — он, покупатель, сбрындит. Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантрапа. Без штанов пойди, так все равно как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому заду — такое уж у него назначение, раз голо — не удержишься, шлепнешь.

Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясенья так и сыплется.

Но ничего я не боюсь, никакой шантрапы!

Шан-тpа-па-a, шан-тра-апа-а-а-а…

Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтоб мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек — бабушка! Генерал, конечно, однако раз она такой уродилась — уж не переделаешь.

Над дверцей, к которой ведет белый от куржака тоннель, завешанный нитками бахромы, я замечаю сосульку. Махонькую сосульку, с мышиный хвостик, но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком.

Весна скоро. Будет тепло. Первый май будет! Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к Первомаю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет — такой она человек!

Шантрапа-а-а, шантрапа-а-а!..

Сошьют штаны с карманом в Первый май!..

Попробуй тогда меня поймай!..

Батюшки, брюквы-то — вон они! Упряг-то я одолелРаза два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню, и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковку — все мне нипочем!

Судили девицу одну-у-у…

— Ну, как ты тут, чудечко на блюдечке?

Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла. Явилась, старая!

— Ничего-о-о! Будь здоров, работник. Могу всю овощь перешерстить — картошку, морковку, свеклу, — все могу!

— Ты уж, батюшко, тишей на поворотах! Эк тебя заносит!

— Пускай заносит!

— Да ты никак запьянел от гнилого-то духу?!

— Запьянел! — подтверждаю я. — В дрезину… Судили девицу одну-у…

— Матушки мои! А устряпался-то весь, как поросенок! — Бабушка выдавила в передник мой нос, потерла щеки. — Напасись вот на тебя мыла! — И подтолкнула в спину: — Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные, будет шея бела, кудревата голова!..

— Еще только обед?

— Тебе небось показалось, неделю тут робил?

— Ага!

Я поскакал через ступеньку вверх. Пощелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа.

— Вот ведь мошенник! — слышится внизу, в подвале. — Вот ведь плут! И в кого только пошел? У нас в родове вроде таких нету… — Бабушка обнаружила передвинутые брюквы.

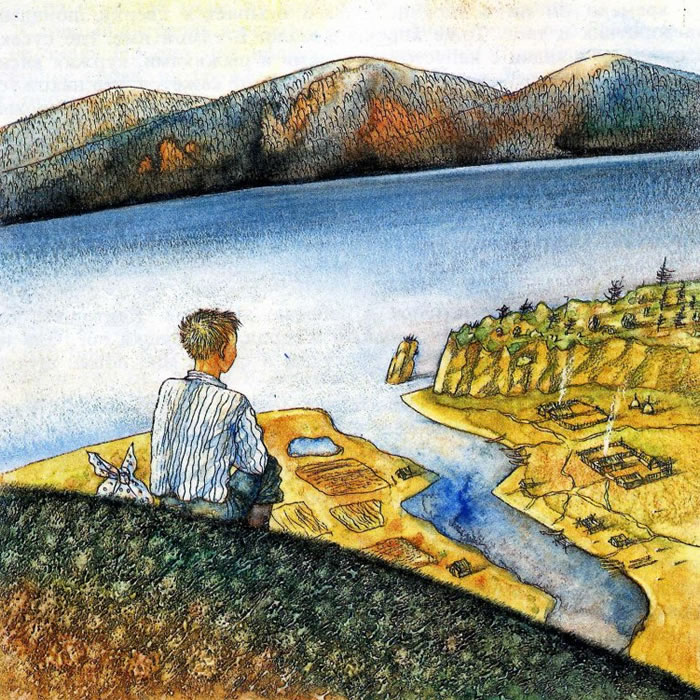

Я наддал ходу и вынырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чириканье воробьев, схватившихся врукопашную середь двора, и в той еще негустой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка, и куличи скоро печь начнут, краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются, потом лед разъест на речках, останется он лишь на Енисее, меж широких заберег, и, кинутый всеми зимник, печально роняя вытаивающие вехи, будет покорно ждать, когда его сломает на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет травка по теплым косогорам и наступит Первый май. У нас часто бывают вместе и ледоход, и Первый май, а в Первый май…

Нет, уж лучше не травить душу и не думать о том, что будет в Первый май!

Материю, или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась треко. Сколько я потом на свете ни жил, сколько штанов ни износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению.

Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне, лежал под как бы нечаянно наброшенным на него малоценным барахлом — под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со «шматьем». Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу? Никаких ценностей в доме и в сундуке нету!

Вот какая хитрая бабушка! И кабы одна она такая хитрая. Все бабы себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо «сам», то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов, тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям — кусочек с войны хранившегося сукна; швейная машинка; серебро — две-три ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся, либо выменянные у ссыльных на хлеб и молоко; «золото» — нательный крестик с католической ниткой в три цвета, должно быть, с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший; заколка дворянского, может, и «питинбурского» происхождения; крышка от пудреницы иль табакерки; тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую и сходящая; сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на «рыбе», значит, ездил когда-то хозяин на северные путины, на дикую «деньгу», накупил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до «выхода на люди», да вот наступила лихая минута — спасайся кто может, и спасай что можешь.

Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе, бегает по двору с топором, норовя изрубить все в щепки, за дробовик хватается — стало быть, не запамятуй, баба, и патронташ унести, захоронить в надежное место охотничий припас…

В «надежные руки», частенько в бабушкины, волоклось «добро», и не только из дома дяди Левонтия находили здесь приют женщины. Топтались в отдалении, шептались по углам: «Дак смотри, кума, на горе нашем не наживись…» — «Да што ты, што ты? У меня перебывало… Место не пролежит…» — «Куда деваться, не к Болтухиным же, не к Вершкову нести?»

Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед, взад-вперед шастают с чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, рассеченной губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людях, вестей положительных ждет.

Парнишка явится из разведки — голова вниз: «Не уснул ишшо. Скамейки крушит. Осердился, што патронов нет, бердану об печку ломат…» — «И когда он подавится? Когда шары свои бесстыжие зальет? Зима на носу, дров ни полена, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет? Берданка что по зверю, что по птице. Семьдесят семь рублев за нее, и вот… Сколько мне мама говорила, не лезь в юшковскую, меченную каторгой, родову, не лезь, намаешься. Дак рази мы родительское слово слушаем? Брови у его соколиные, чуб огневой, голос — за рекой слыхать. Вот и запели, завеселились… — И вдруг с ходу, круто на «разведчика»: — В папашу, весь в папашу своего золотого растешь! Чуть что — «тятьку не тронь!». Вот и не тронь! Вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. О-хо-хо-хо-нюш-ки, да детоньки вы мои несчастные, да при отце-то вы без отца растете. Тонул он пять раз — не утонул, горел он в лесном пожаре — не сгорел, блудил в тайге — не заблудился… Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимают его. Покинул бы, дак лучше бы нам без него, злодея, было… Сиротами бы росли да зато на спокое, голодно, да не холодно…»

Из девчонок кто-нибудь матери подвоет, глядишь, и все ребятишки в голос.

«Да будет вам, будет. Уймется же когда-то, не железный жа, не каменнай….» — успокаивает горемычных постояльцев бабушка.

«Разведчик» опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти за ночь-то сбегает, пока явится с радостной вестью: «Все! Свалился посередь избы…»

И обычная, привычная молитва: «Слава Тебе, Господи! Слава Те… Прости нас, бабушка Катерина, надоедам…» — «Да чЕ там? Каки шшоты? Ступайте с Богом. А я ему, супостату, завтра баню с предбанником устрою. Напарю, ох, напарю, до новых веников поминать будет!..»

И напарит! Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с запашного, к спине за время пьянки приросшего брюха.

— Дак чего делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пущает, сдохни, говорит, пропади, пьяница! Ты поговори с ей…

— Об чем?

— Ну, об этом. Прошшение, мол, просит, больше, значит, не повторится.

— Чего не повторится-то? Ты говори, говори. Ишь, и слов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый был! На бабу свою, жану богоданную, с топором да и ружьишком. Воин! Мятежник!..

— Ну, дурак, дак чЕ? Пьяный дурак.

— И спросу с пьяного нету?

— Да какой спрос?

— А об стенку головой-то чего не бился? Пошто из ружьишка не в себя, в бабу целил? Пошто? Говори!

— 0-о-ой, бабушка Катерина! Да штоб я таку безобразию допустил ишшо раз! Да исказни ты меня, исказни гада такова!..

Бабушка «ходит в сундук» — торжество души и праздник. Вон зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро наверх, мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила, кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует, ну и по мелочи кое-чего, шкатулка, баночки из-под чая чем-то звенящие, праздничные вилки и ложки, в тряпицы завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное — бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта и в ней служить еще будут.

С припасом бабушкина семья живет. Все, как у добрых людей. И на черный день кой-чего прибережено, можно спокойно смотреть в будущее, и помрет, так есть во что обрядить и чем помянуть.

Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала — чужой человек, и раз-раз все добро рассовала, барахлишком и разной непотребностью прикрыла его, подумала повернугь ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий — припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю иль какому другому, ветром занесенному человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать: живут здесь разбедным-то бедные, больные и убогие люди, коим и остается одно только спасение — по миру идти.

Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно баржа, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку — она не замечала. Я кашлял, сначала один раз — она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, — она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке — и все равно меня не замечала… Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру — треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:

— Што мне с этим дитем делать? — Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкает треко. — Оно же видит, это дите, — кручусь я как белка в колесе! Оно же знат — сошью я к именинам штаны, будь они кляты! Так нет оно, пятнай его, так и лезет, так и лезет!.. — Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Mа-аxoньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура.

Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроще — лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас на куличи прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись.

У бабушки все есть! И все надежно укрыто. Шиша два найдешь! Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось:

— На уж, oкаянная твоя душа! — И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку.

— He-e-е…

— А чего же тебе? Ремня?

— Штаны-ы-ы…

Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине:

— Эт-то што жа он, кровопивец, слов не понимат? Я ему русским языком толкую — сошью! А он нате-ка! Уросит! А? Возьмешь конфетки или запру?

— Сама ешь!

— Сама? — Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. — Сама? Я т-те дам, сама! Я т-те покажу — сама!

Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я вел снизу вверх:

— Э-э-э-э…

— Поори у меня, поори! — взрывалась бабушка, но я перекры- вал ее своим рЕвом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. — Сошью, скоро сошьюУж, батюшко, не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а-аденькие лампасеечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий…

Поговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук пять — уж не обсчитается! Вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного.

Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго.

Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме — полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, — очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.

Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:

— Покор… покормили ли ребенка-то?.. Там простокиша… калачи… в кладовке все… в ларе.

Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо и, как доказательство, подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:

— Помрет вот бабушка, чЕ делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О Господи, Господи! — Она косила глаза на лампадку: — Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска! — звала она тетку Августу. — Корову доить будешь, дак вымя-то теплой водой… Она… балованная у меня… А то ведь вам не скажи…

И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела.

Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.

— ЧЕ же за болезнь такая у тебя, бабушка? — как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:

— Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была да своих десятину подняла… Это легко только сказать. А вырастить?!

Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились — радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер — тоже радость. Обновка себе или детям — радость. Урожай на хлеб хороший — радость. Рыбалка была добычливой — радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась — это ли не радость?

Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое, с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, — и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе.

— Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, — гладила меня по голове и каялась бабушка. — Обнадежила и не сшила…

— Сошьешь еще, куда спешить-то?

— Да уж дай только Бог подняться…

И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:

— О Господи прости, что это со мною? Чисто с угару!

Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек трека, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей, — ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления.

Кроила штаны бабушка почти целый день, шить их принялась назавтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.

Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос — ссыльные и есть ссыльные — варначье да чернолапотники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили.

Стрекочет машинка «Зигнер». Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается — так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит — так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился.

Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны:

— Комиссару без штанов никак нельзя, — перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. — Маленький комкссар да с пуговкой и лямка через плечо. Наган подвесить — и форменный ты комиссар Вершков будешь, а может, и сам Шшэтинкин!..

В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки: не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал:

— Н-не-е-е!

— Ты только не ври, потом поздно будет поправлять.

— Правда-правда, — подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу.

Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи — все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить — штаны до срока сопреют, и «петушок» на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе «петушка», и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загривку.

Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек — это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась — вот-вот коров пригонят, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою.

— Ну, слава Богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.

В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил.

Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать.

Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стираная беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы починенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.

Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.

— Ну вот, — сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: — Видела бы мать-то твоя, покойница…

Я хмуро потупился.

Бабушка прекратила причитания, прижала меня к себе и перекрестила.

— Ешь и ступай к дедушке на заимку.

— Один, баба?

— Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой! Мужик!

— Ой, бабонька! — От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою.

— Ладно уж, ладно, — легонько отстранила меня бабушка. — Ишь, Лиса Патрикеевна, всегда бы такой был ласковый да хороший…

Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в содомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя непохож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутышкала, а сама не сводила с меня глаз.

Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались. Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любуется и на какую недосягаемую высоту вознесся я.

Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырваться и следить, чтоб не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги — гостинец дедушке. Тут ведь только зевни.

Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька левонтьевский на нашей заимке — помогал дедушке в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, потом удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом.

Тетка Васеня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы слушался дедушку Илью и не утонул бы в Мане, если вздумает купаться.

К огорчению моему, в этот полуденный час народ на улице был редок, деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на Maнy — промышлять маралов — панты у них сейчас в ценной поре, а уже надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречь семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, насвистываю. Мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление, увидел, как она развела руками, услышал слова, которые лучше всякой музыки.

— Тошно мне! Да это уж не Витька ли Катеринин?

«Конечно, я! Конечно, я!» — хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наших хвалебное, вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай Бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал, слушался и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра.

Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу.

Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком видеДа и путь неблизок — пять верст! Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка.

От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти но соседству с селом и потому обломанные за зиму на голики, остались позади. Ровный осинник с полным уже, чуть буроватым листом густо взнимался по косогору. Ввысь вилась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены вешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу — камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Баня ему тут! Сидел бы смирно в чаще, на свету сожрет его, старого дурака, рысь, да и лиса не подавится.

У меня сбилось дыхание — громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал — много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми.